Waldbrände und Klimawandel

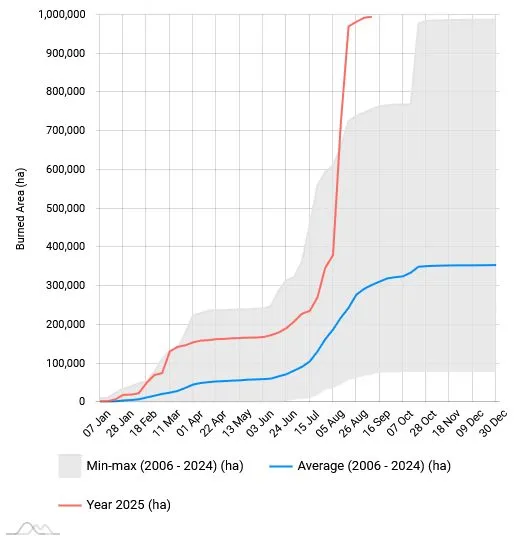

Sommer 2025 in Europa: Über eine Million Hektar Wald sind abgebrannt. Das Europäische Waldbrand-Informationssystem EFFIS spricht von einem neuen Rekord.

Hängt das mit dem Klimawandel zusammen? Wie ist in Deutschland? Und auf was müssen wir uns in der Zukunft einstellen? Darauf gibt dir diese Story Antworten.

2025, das Jahr der Superlative

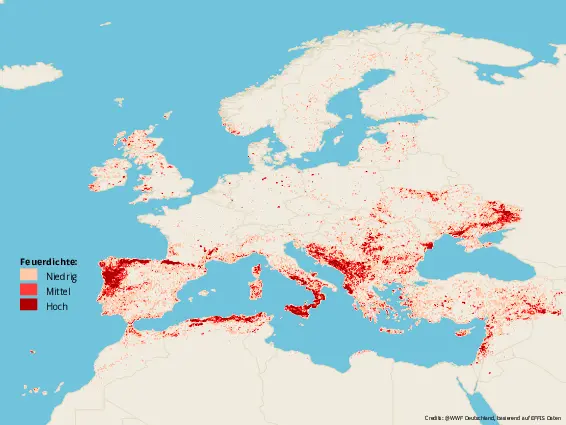

Die Saison ist noch nicht ganz zu Ende, doch bereits jetzt ist klar: Das Jahr 2025 stellt einen neuen Rekord bei den Waldbränden in Europa auf. 2025 sind bereits über eine Million Hektar Waldfläche abgebrannt, das entspricht einem neuen Rekord. Besonders betroffen sind Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland und Portugal. Dort entstehen etwa 85% der Waldbrände in Europa.

Bisher galt 2017 als Rekordhalter. Damals war europaweit eine Fläche von etwa 990.000 Hektar betroffen.

Gemessen wird das übrigens u.a. vom Europäischen Waldbrand-Informationssystem Effis, das Daten aus allen Ländern zusammenträgt, dokumentiert und auswertet.

Bei einem Waldbrand geschieht weit mehr, als dass Bäume verbrennen: Umliegende Dörfer und Städte können ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden und es werden enorme Mengen an Schadstoffen freigesetzt. Durch die Brände wurden in der EU 2025 bisher über 38 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Das ist in etwa so viel, wie Portugal oder Schweden pro Jahr verursachen.

Aber nicht nur CO2 wird freigesetzt, sondern auch Feinstaub und weitere Luftschadstoffe. Auch hier wurden 2025 Höchstwerte gemessen. 2025 wurde insbesondere in Südeuropa bereits doppelt so viel Feinstaub gemessen wie im Durchschnitt der letzten zwei Jahrzehnte. Und das gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung.

Denn Menschen sind durch Waldbrände in mehrerer Hinsicht gefährdet: Zum einen ganz konkret durch die Flammen. 2025 kamen nach offiziellen Meldungen bisher über 12 Menschen ums Leben. Doch die tatsächliche Zahl dürfte weit höher liegen, wenn man die langfristigen Folgen durch die Rauchbelastung und Schadstoffe einbezieht.

Erst vor wenigen Wochen hat nämlich eine Studie ermittelt, dass der Feinstaub aus Waldbränden bisher stark unterschätzt wurde – und zwar um 93%. Die Forscher:innen kamen zu dem Ergebnis, dass in Europa durchschnittlich 535 Menschen pro Jahr sterben, weil sie Feinstaub aus Waldbränden ausgesetzt waren.

Und im Unterschied zu den Flammen, sind durch den Rauch auch Menschen in weiter entfernteren Gebieten betroffen – und damit natürlich auch viel mehr Menschen.

Feinstaub aus Waldbränden ist deutlich gefährlicher als bisher angenommen / © Caleb Cook, unsplash.com

Deutschland: Seit 6 Jahren Flächenbrände

Auch in Deutschland brennen die Wälder. Zwar sind die meisten unserer Wälder bisher nur wenig durch Brände gefährdet. Doch seit 6 Jahren gibt es auch in Deutschland keinen Monat, in dem nicht irgendwo ein Flächenbrand wütet. Und durch die Klimakrise nehmen auch in Deutschland die Tage mit hohem Brandrisiko zu.

Noch sind die Brände regional unterschiedlich verteilt. Hotspots liegen bisher in Brandenburg sowie angrenzende Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In den Jahren 2018, 2019 und 2022 standen jeweils über 2.000 Hektar Wald in Flammen. In diesen Jahren gab es starke Dürren sowie viele Hitzetage (Temperaturen über 30°C) in Deutschland.

Die Ursache für einen Waldbrand? Fast immer sind es wir Menschen. Das kann zum einen absichtliche Brandstiftung sein, häufiger aber unbeabsichtigtes Verhalten beim Campen oder bei Waldbesuchen. Lagerfeuer, das nicht richtig gelöscht wird, Glasflachen, die liegengelassen werden, Autos mit überhitzten Motoren, die auf trockenem Waldboden abgestellt werden.

Weitere Quellen für Waldbrände sind in der Forst- und Landwirtschaft zu finden, z.B. ebenfalls durch überhitzte Maschinen. Auch die Infrastruktur wie Bahnlinien oder Leitungen kann der Auslöser sein.

Nur 4,2% der Waldbrände entstehen durch natürliche Ursachen, z.B. durch einen Blitzeinschlag. Und da es in Deutschland während einem Gewitter oft stark regnet, erlöschen diese Brände meist nach kurzer Zeit und richten nur wenig Schaden an.

Ist der Klimawandel schuld?

Wenn die Waldbrände immer mehr zunehmen, dann liegt es natürlich nahe, nach der Ursache zu suchen. Ist also der Klimawandel daran schuld?

Die Antwort ist: Ja, die Folgen des Klimawandels fördern Waldbrände. Durch die Erderwärmung wird es an vielen Orten deutlich trockener, hinzu kommt immer wieder starke Hitze. Das sind ideale Nährböden für Waldbrände. Die Vegetation ist trocken, der Boden ausgetrocknet, der Grundwasserspiegel sinkt – das alles sorgt für eine hohe Brandgefahr. War dies in der Vergangenheit an nur wenigen Tagen im Jahr der Fall, nehmen die extrem trockenen und heißen Zeiträume zu und parallel sind immer mehr Regionen betroffen.

Besonders in Portugal, Spanien, Italien und anderen Ländern Südeuropas gibt es im Sommer regelmäßig Temperaturen über 40°C – und laut Prognosen steigen die Temperaturen im Mittelmeerraum stärker als in anderen Teilen der Welt. Das begünstigt die Ausbreitung von Bränden und aus einem kleinen Brand kann schnell ein großer werden.

Zwar gibt es im Mittelmeerraum schon seit der Antike Waldbrände, doch lange Zeit waren sie Teil einer natürlichen Dynamik. Durch die veränderten Temperatur- und Niederschlagsbedingungen nehmen die Ausbreitung, Größe und Häufigkeit der Brände zu. Die Brände treten immer häufiger auch weiter nördlich auf und der Zeitraum mit hoher Brandgefahr wird länger.

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass seit den 1980er Jahren Brände, die mehr als 500 Hektar Fläche umfassen, immer häufiger auftreten. Seit dem Jahrtausendwechsel kommt es immer häufiger zu sogenannten Megawaldbränden. Diese entstehen unter extremen Wetterbedingungen und sind kaum zu kontrollieren. Sie enden erst, wenn das Wetter umschwingt oder das Feuer kein Brandmaterial mehr findet.

Durch die Erderhitzung nehmen die Tage, an denen das Brandrisiko besonders hoch ist, stark zu. Auch in Deutschland werden extrem trockene Sommer häufiger.

Ein weiterer Faktor ist die veränderte Landnutzung. Wälder sind nicht mehr naturbelassen, sie werden abgeholzt, Plantagen entstehen, natürlich vorkommende, trockenheitsresistente Bäume und intakte Ökosysteme werden seltener.

In artenarmen Nadelwäldern ist das Brandrisiko höher / © Joanne Francis, unsplash.com

Prävention ist möglich

Dieser Situation sind wir jedoch nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt verschiedene Hebel, an denen wir ansetzen können und die dazu beitragen, das Risiko für Wald- und Flächenbrände gering zu halten.

Zum einen beugt alles, was dem Klimaschutz dient, auch Waldbränden vor. Denn je besser wir die globale Erwärmung bremsen, desto weniger Folgen wie z.B. Waldbrände wird es geben.

Eine Studie des WWF hat zudem gezeigt, dass die Bevölkerung zunehmend sensibilisiert ist, Brandstiftung stärker verfolgt wird und die Löschinfrastruktur verbessert wurde. Auch das beugt Bränden vor bzw. hilft, dass kleinere Brände nicht außer Kontrolle geraten.

Und auch im Wald direkt können wir ansetzen. Es ist möglich, Wälder resilienter zu machen. Wälder können schrittweise umgebaut und wieder artenreicher werden. Z.B. sorgt Totholz dafür, dass mehr Feuchtigkeit im Wald verbleibt und in Laubwäldern ist die Brandgefahr geringer als in reinen Nadelwäldern. Auch hier unterstützt der WWF.

Zur Vertiefung

Du möchtest mehr über Waldbrände in Deutschland erfahren? Dann schau in die neue Studie des WWF zum Thema „Feuerkompass: Waldbrände in Deutschland. Brennpunkte, Intensität, Folgen“ unter https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Wald/WWF-Feuerkompass-Deutschland.pdf

Quellen:

WWF Deutschland: „Eine Region steht in Flammen: Waldbrände in der Mittelmeerregion“, vom 29.8.2025, unter https://www.wwf.de/themen-projekte/waelder/waldbraende/waldbraende-in-der-mittelmeerregion (Zugriff am 10.9.2025)

WWF Deutschland: „Waldbrände in Deutschland“, vom 14.8.2025, unter https://www.wwf.de/themen-projekte/waelder/waldbraende/waldbraende-deutschland (Zugriff am 10.9.2025)

Katharina Siegl, Utopia: „Gefahr massiv unterschätzt: So tödlich ist der Rauch aus Waldbränden wirklich – laut Studie“ vom 4.09.2025, unter https://utopia.de/news/gefahr-massiv-unterschaetzt-so-toedlich-ist-der-rauch-aus-waldbraenden-wirklich-laut-studie_854746/ (Zugriff am 10.9.2025)

Grafikquellen:

Grafik „EFFIS Weekly Cumulative Burnt Areas“, Copyright European Forest Fire Information System EFFIS, https://forest-fire.emergency.copernicus.eu/apps/effis.statistics/seasonaltrend (CC BY 4.0), Download am 10.9.2025

Grafik „Feuerdichte in Europa in den Jahren 2000 – 2024“, Copyright WWF Deutschland, https://www.wwf.de/fileadmin/_processed_/2/3/csm_WWF_Feuerkompass_Mittelmeer_grafiken_1_d3eead5eb5.png, Download am 10.9.2025

Eine Story von: Stephanie

Stephanie schreibt ehrenamtlich für die WWF Jugend Community. Sie ist im Redaktions- und Aktionsteam. Auch du kannst hier mitmachen - melde dich gerne bei uns.