Eingebaute Spikes, Schneeschuhe, eine körpereigene Sonnenbrille und die beste Spürnase: Eisbären sind faszinierende Tiere. In dieser Story erfährst du, was sie so besonders macht und wie der Klimawandel und Eisbären zusammenhängen.

Eisbären sind die größten Raubtiere, die an Land leben. Wie der Name schon verrät, gehören sie zur Familie der Bären. Sie leben als Einzelgänger und bilden keine Rudel. Ihr aktueller Bestand wird auf 22.000 – 31.000 Tiere geschätzt (2020). Die meisten Eisbären leben in Kanada.

Am nächsten ist der Eisbär übrigens mit dem Braunbär verwandt. Ihre Linien haben sich vor vermutlich 400.000 Jahren zu zwei Arten getrennt. Ihre Verbreitungsgebiete überlappen sich leicht – dort kommen auch Hybride zwischen den beiden Arten vor.

Lebensraum

Ihr Lebensraum liegt in der Polarregion der Arktis und reicht südlich bis zur Packeisgrenze – an der Nord- und Westküste Alaskas, der Nord- und Ostküste Kanadas, in der Beringsee, Grönland, Spitzbergen und an der Nordküste Russlands sowie Norwegens wird man also Eisbären antreffen.

An diesen eisigen Lebensraum sind sie seit Jahrtausenden angepasst.

Im Frühling wandern die Tiere mit dem Packeis Richtung Norden, im Herbst zurück nach Süden.

Der wissenschaftliche Name „Ursus maritimus“ lässt erkennen, dass Eisbären einen großen Teil ihres Lebens auf dem Meer verbringen – genauer gesagt, auf dem arktischen Polareis. Am liebsten haben sie dabei einjähriges Packeis in der Nähe der Küste. Dort gibt es nämlich die meisten Beutetiere.

Das Gebiet, in denen ein Eisbär umherstreift, hat eine Größe von durchschnittlich 20.000 bis 250.000 qkm.

Aussehen und besondere Eigenschaften

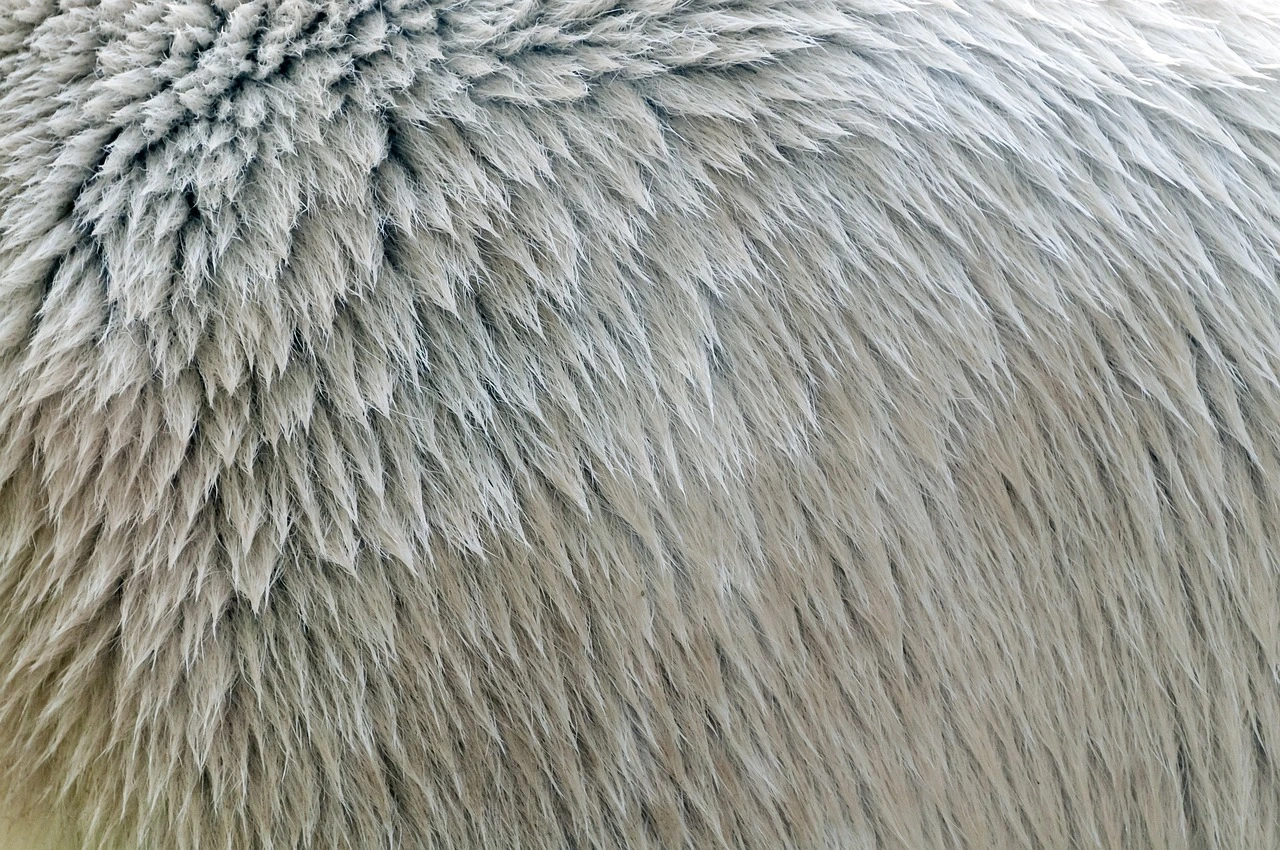

Alle kennen das weiße Fell der Eisbären. Dieses Fell hat eine wichtige Funktion: Denn eigentlich sind die Haare nicht weiß, sondern durchsichtig. Und sie sind innen hohl. So bildet das Fell ein Luftpolster, das gut gegen die arktische Kälte isoliert. Unter dem Fall haben Eisbären eine schwarze Haut. Diese nimmt die Wärme der Sonne auf.

Eisbären verfügen auch über eine 10 cm dicke Fettschicht – auch das ist wichtig in der Arktis und für Zeiten, in denen die Nahrung knapp ist.

Ihre Krallen können sie wie Spikes benutzen und haben einen guten Halt auf dem rutschigen Eis, die Tatzen erinnern an Schneeschuhe und dienen beim Schwimmen im Wasser als Paddel. Und ihre Augen sind durch eine sogenannte Nickhaut vor der starken Sonnenstrahlung geschützt – quasi eine körpereigene Sonnenbrille. Ganz schön praktisch!

Außerdem verfügen Eisbären über eine sehr gute Spürnase. Möglicherweise sind sie sogar die besten Riecher unter den Säugetieren. Damit können sie Beutetiere sogar unter einer Schicht Eis orten. Und Aas, z.B. einen Walkadaver, können sie sogar in bis zu 30 km Entfernung riechen!

Im Vergleich mit anderen Bären haben Eisbären besonders kleine Augen und Ohren und besonders große Tatzen.

Eisbären werden übrigens ca. 1,8 – 2.8 Meter groß (Rumpflänge inkl. Kopf) und haben eine Schulterhöhe von bis zu 1.7 Meter. D.h., auf allen Vieren sind sie so groß wie ein erwachsener Mensch.

Bei den Eisbären werden männliche Tiere größer als weibliche. Auch variiert die Größe je nach Region. Während die kleinsten Eisbären in Ostgrönland zu Hause sind, leben die größten Eisbären an der Beringsee.

Auch beim Gewicht gibt es Unterschiede: Weibchen bringen zwischen 150 – 250 kg auf die Waage, Männchen zwischen 300 – 1.000 kg. Das Gewicht der Eisbären schwankt im Jahresverlauf stark.

Mit ihren 42 Zähnen – darunter den kräftigen Eckzähnen – sind Eisbären gut gegen rivalisierende Artgenossen oder zum Töten von Beutetieren ausgestattet.

Eisbären können auch sehr gut schwimmen und bis zu 2 Minuten am Stück tauchen. An Land sind sie bis zu 40 km/h schnell.

Ernährung

Eisbären sind Fleischfresser – ihre Lieblingsspeise sind Robben, von denen sie sich fast ausschließlich ernähren. In der Hauptsaison fressen sie besonders viel davon.

Im Winter fressen sich Eisbären Reserven an – von diesen können sie dann im Sommer zehren, wenn es weniger Eis und weniger Nahrung gibt. Durch den Klimawandel wird dieser Rhythmus aber gestört.

Bei der Jagd haben Eisbären zwei Strategien: Entweder warten sie an Eislöchern oder Spalten, bis ein Beutetier zum Luftholen auftaucht. Oder sie spüren mit ihrer Nase die Geburtshöhlen von Robben unter dem Eis auf, in die sie dann mit ihrem Körpergewicht von oben her einbrechen und sich die Tiere schnappen. Manchmal jagen Eisbären auch Robben, die auf dem Eis liegen.

Teilweise erbeuten Eisbären auch Walrosse, Nar- oder Belugawale oder fressen Aas (insbesondere Walkadaver).

An Land können auch Moschusochsen, Rentiere, Seevögel, kleine Nagetiere, Schalentiere und Fisch auf dem Speiseplan stehen – wenn nötig auch Eier, Seetang, Beeren, Pflanzen oder Müll. Damit ist jedoch über längere Zeit keine ausreichende Ernährung möglich.

Nachwuchs

Die Paarungszeit der Eisbären ist zwischen März und Juni. Das Ei nistet sich allerdings erst verzögert im Herbst in der Gebärmutter ein – und nur, wenn das Weibchen den Sommer über genügend Fettreserven anlegen konnte.

Nach einer Tragezeit von 6,5 – 8,5 Monaten kommen die Jungen in einer Geburtshöhle zur Welt, üblicherweise zwischen November und Januar. Die Geburtshöhlen liegen in Schneewehen, auf dem Packeis oder an Abhängen auf dem Festland. Jüngere Weibchen bringen meistens ein Jungtier, ältere Eisbären zwei Jungtiere zur Welt, die blind, nur dünn behaart und mit einem Gewicht von lediglich rund 600 Gramm geboren werden. Die sehr fetthaltige Muttermilch lässt die Jungtiere aber schnell wachsen und an Gewicht zunehmen. Wenn die Jungen ca. 2 Jahre alt sind, werden sie von ihren Müttern verlassen.

Während der Aufzucht der Jungen fasten die Mütter bis zu 8 Monate lang.

Eisbären haben eine besonders geringe Fortpflanzungsrate, was ihren Bestand zusätzlich gefährdet. Da liegt daran, dass sie erst mit 4-5 Jahren geschlechtsreif werden und nur alle 3 Jahre 1-2 Junge zur Welt bringen.

In freier Wildbahn werden Eisbären bis zu 30 Jahre alt.

Eisbären und Klimawandel

Kaum ein Bild ist im Zusammenhang mit dem Klimawandel so bekannt wie Eisbären auf einer Eisscholle. Denn sie sind zum Überleben auf Eis bzw. Packeis angewiesen. Das ist der Lebensraum, an den sie angepasst sind und sich gut ernähren können. Eisbären sind auf die Robbenjagd und den Aufbau von Fettreserven im Winter angewiesen.

Durch den Klimawandel verschwindet das Eis jedoch immer mehr, es gibt immer mehr eisfreie Flächen, während die von (Pack-)Eis bedeckte Fläche ständig kleiner wird. Das bedeutet, dass die Jagdsaison kürzer und die Eisbären immer größere Strecken schwimmen müssen, um einen guten Ort zum Jagen zu finden. Das zehrt an den Kraftreserven der Tiere. Die Tiere leiden immer öfter Hunger und sind geschwächt. Das lässt die Bestände schrumpfen. Im Jahr 2050 könnte bereits ein Drittel der Eisbären ausgestorben sein – bis 2100 könnte nahezu die gesamte Population ausgestorben sein.

Ein schlechter Ernährungszustand der Weibchen verringert auch die Überlebenschancen der Jungtiere.

Auch indirekt sind die Eisbären bedroht: Durch das schmelzende Meereis wird auch an immer mehr Stellen im Lebensraum der Eisbären Öl gefördert. Ausgetretenes Öl reduziert die Schutzwirkungen des Fells, aufgenommenes Öl führt zu Vergiftungen und Organschäden.

Jagd

In Alaska, Kanada und Grönland dürfen Indigene Eisbären zum Eigenbedarf jagen. In Kanada wird zudem Trophäenjagd auf Eisbären angeboten. In Norwegen und Russland sind Eisbären dagegen streng geschützt.

Jährlich werden rund 700 – 800 Eisbären gejagt (3-4% der Gesamtpopulation).

Das tut der WWF

Eisbären stehen auf der Roten Liste und gelten als „gefährdet“. Der Trend ist ungewiss, bei einigen Beständen wird bereits ein deutlicher Rückgang beobachtet.

Der WWF ist bereits seit Jahrzehnten im Schutz der Eisbären aktiv und hat schon viel erreicht. Über Projekte zum Klimaschutz und Forderungen an die Politik soll der Lebensraum der Eisbären erhalten werden. Zudem beteiligt sich der WWF an Forschungen. So werden z.B. Eisbären mit Sendern ausgestattet, um ihre Wanderbewegungen besser erforschen und die Tiere effektiver schützen zu können. Parallel setzt sich der WWF für Schutzgebiete ein. Und durch Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort werden Konflikte zwischen Tieren und Menschen entschärft und Lösungen gesucht.

In dieser Story nimmt euch Dr. Sibylle Klenzendorf mit auf eine Expedition in die Arktis und erzählt von der Arbeit des WWF:

(Dauer 6:54 Min, automatisch erzeugte Untertitel verfügbar)

Quellen:

- WWF Deutschland: „Eisbär im Artenlexikon“ vom 7.9.2021, unter https://www.wwf.de/themenprojekte/artenlexikon/eisbaer/ (Zugriff am 27.2.2024)

- WWF Deutschland: „Ein Sender für Eisbären“ vom 16.12.2020, unter https://www.wwf.de/themenprojekte/projektregionen/arktis/ein-sender-fuer-eisbaeren (Zugriff am 27.2.2024)

- WWF Österreich: „Eisbär. Der Klimawandel bedroht seinen Lebensraum“, unter https://www.wwf.at/tierarten/eisbaer/ (Zugriff am 27.2.2024)

- WWF Deutschland, Sibylle Klenzendorf: „Eisbären könnten bis zum Ende des Jahrhunderts nahezu ausgestorben sein“ vom 21.07.2020, unter https://blog.wwf.de/eisbaerenaussterben/ (Zugriff am 27.2.2024)

- WWF Deutschland: „Eisbären: Die Lebensgrundlage schmilzt“ vom 10.6.2021, unter https://www.wwf.de/themenprojekte/bedrohte-tier-und-pflanzenarten/eisbaeren/ (Zugriff am 27.2.2024)

Eine Story von: Stephanie

Stephanie schreibt ehrenamtlich für die WWF Jugend Community. Sie ist im Redaktions- und Aktionsteam. Auch du kannst hier mitmachen – melde dich gerne bei uns.